|

|

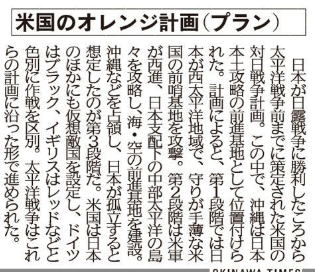

日本との衝突を想定した「オレンジ計画」

|

アメリカ合衆国は1776年独立後、アメリカ大陸の先住民族を次々と虫けらのように殺害しながら進められた西部開拓は、1848年には カルフォルニアを獲得して太平洋西海岸に到達すると、フロンティアの消滅と見られていました。しかし、西へ西へと侵略する勢いはまるで本能の如く止まることはなく、いよいよ太平洋の島々に船で進出を開始して、1898年にはハワイやフィリピン、グアムを占領するなど植民地化政策が始まったのです。しかしながら、その先には日本という簡単には征服出来ない武士の国家が待っていたのです。 カルフォルニアを獲得して太平洋西海岸に到達すると、フロンティアの消滅と見られていました。しかし、西へ西へと侵略する勢いはまるで本能の如く止まることはなく、いよいよ太平洋の島々に船で進出を開始して、1898年にはハワイやフィリピン、グアムを占領するなど植民地化政策が始まったのです。しかしながら、その先には日本という簡単には征服出来ない武士の国家が待っていたのです。

オレンジ計画(英: War Plan Orange)とは、戦間期(平和のとき)の1920年代から1930年代において立案された、将来起こり得る日本との戦争へ対処するためのアメリカ海軍の戦争計画でした。

大東亜戦争(太平洋戦争)が始まる44年前に、日本占領のため、オレンジ計画を策定していたものであり、1941年からの大東亜戦争(太平洋戦争)と占領政策を経て目的を完遂されたと思われています。

1898年(明治31年)の「米西戦争」によりフィリピン、グアムを占領して獲得したアメリカが、西太平洋をそのまま西進して行き着く方向には、日本が待ち構えていました。「両雄並び立たず」と言いますが. 国や組織などに実力者が二人いれば、必ず争いが起こり、どちらかが退くか滅びることになります。これらを知るとアメリカは、国際法では許されない民間人の頭上への原爆投下、東京大空襲など、どんな汚い手を使ってでも日本人を抹殺・殲滅する考えが伝わって来ます。尤も、アメリカの残虐性は、アメリカ大陸のインディアンの

日本は、1894年(明治27年)の日清戦争により朝鮮半島を含め大陸へと進出し始めていた。

わずか半世紀前(1853年)にマシュー・ペリー率いる自国の東インド艦隊を訪問(黒船来航)させ開国させた日本が、富国強兵策を取って中国へ進出してきたことは、米西戦争を終えたアメリカにとって潜在的な、しかし、最も警戒すべき問題となっていたのです。そして、欧米諸国では、白人による植民地支配が日本人など黄色人種によって脅かされるのではないかという黄禍論が広がりはじめていました。

この頃からアメリカは対日本戦争計画の研究作業を開始しています。

1905年(明治38年)に日露戦争が終結すると、中国問題が日米間で重要問題と化し、両国間の緊張が高まります。アメリカは日本を仮想敵国とした戦争計画の策定に本腰を入れ始め、一連のカラーコード戦争計画の一つであるオレンジ計画が誕生することになります。

計画立案者たちは、米国がアジア・太平洋地域で保持している既存戦力では、米国の国益保護はおろか、日本の攻撃からフィリピンを防衛することすら難しいという結論にすぐに達していたのです。そこで、日本に勝つためには何が不足しているなどを修正しており、計画の周到・綿密、分析力に驚きます。 |

| TOPに戻る |

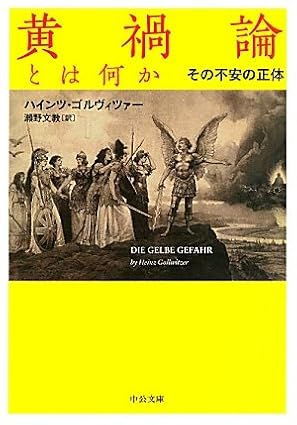

まず欧米の白人国家に黄禍論が生まれた

(Wikipediaから引用)

最初は中国に対して黄禍論が唱えられ、アヘン戦争で国中が蹂躙されてしまった。

その始まりはモンゴル帝国による世界支配の再来の脅威があった。 |

「黄禍論」とは、

黄色人種が興隆して白色人種に禍をもたらすであろうという思想・政治的議論。

元来は中国人に対する警戒から唱えられたが、日清戦争での日本の勝利に刺激されて表面化し,日露戦争でのロシアに対する日本の勝利後はいっそう激しく主張された。

概要

黄禍論(こうかろん、おうかろん、独: Gelbe Gefahr、英語: Yellow Peril)とは、19世紀後半から20世紀前半にかけてヨーロッパ・北アメリカ・オーストラリアなどの欧米国家において現れた、日本人脅威論。人種差別の一種とされる。日清戦争(1894年)における日本による中国大陸への軍事的な進出をきっかけに、同様に中国大陸に進出していたロシア・ドイツ・フランスに広がった政策思想である。フランスでは1896年の時点でこの言葉の使用が確認されており、ドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世が広めた寓意画『ヨーロッパの諸国民よ、諸君らの最も神聖な宝を守れ(ドイツ語版)』によって世界に広がった。日清戦争に続く日露戦争や日独戦争の日本勝利で欧州全体に広まったとされる。主な論者に独:

gelbe Gefahr(「黄禍」)というスローガンを掲げたドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世が挙げられる。1900年の北清事件(義和団の乱)後、清内乱の暴力傾向と宗教的な差異を関連付ける形でドイツ国内で報道された。

歴史

大航海時代以前にモンゴル帝国をはじめとした東方系民族による侵攻に苦しめられた白人は、黄色人種をモンゴロイドと称した。キタイという言葉の直接の意味は、10世紀頃に華北にて遼朝を建国した遊牧民族「契丹」を指すが、ロシア語においては(現在も含めた)「中国」を意味し、北方への対外侵略を常としてきた契丹と同一視することで警戒・畏怖する意味も込められている。そのため、黄色人種は、モスクワ大公国(後のロシア帝国)においては「タタールのくびき」として、また、西ヨーロッパではアンチキリストがアジアから現れると信じられ、共に恐れられてきた。近衛篤麿が同人種同盟論を唱えたように、仮に日中さらにはインドが連携した場合、絶大な人口を誇る勢力となるため、欧米は離間工作を繰り返してきた。近代の黄禍論で対象とされる民族は、主に中国人・日本人である。このことは特にアメリカ合衆国では1882年に制定された排華移民法や1924年に制定された排日移民法など反日的な立法に顕われ、影響が論じられる。

※「モンゴロイド」とは ダウン症の子供たちについて、吊り上がった目尻、厚いまぶた、低い鼻、まるい頬、未発達な下顎、小柄な体格,直毛で薄い毛髪の特徴があることを取り上げ、そこからモンゴル人などアジア系民族

由来の遺伝的な障害として「Mongolism(蒙古人症)」と分類した差別的用語です。

※「タタールのくびき」とは、モンゴル帝国のバトゥの西方遠征によって、1240年にキエフ公国が滅ぼされ、モンゴル人のキプチャク=ハン国が南ロシアに建国された。それ以来、1480年に独立を回復するまでの約240年続いた、ロシアがモンゴル人の支配を受けていた悔しい時代のことをいう。

(白人の黄色人種への脅威論) |

1919年に海軍内で立案された頃のオレンジ計画は、

まだ大きく分けて3つの案に分れていた。

(Wikipediaから引用) |

第1案は、

■西太平洋におけるフィリピン、グアムなど海外領土を要塞化し、陸軍と海軍の兵力を前方展開する案だった。この案は、要塞化に莫大な費用がかかること、兵力の前方展開により日本との関係が悪化するであろうことから、ワシントン海軍軍縮条約締結に向かっていた日米外交の時流に合わなくなり、次第に忘れられていく。

第2案は、

■緒戦では日本軍の攻勢に対し西太平洋のアメリカ領土が持ちこたえることを想定していた。

カリフォルニア基地での太平洋艦隊の編成(平時の艦船はその乗組員の半分のみ保持している)と、日本軍のパナマ運河への攻撃に対して防衛することが重視され、その間フィリピンや他の領土では物資の供給停止を予期した(これらの地域では、アメリカ本土からの応援は期待できないため独力で持ちこたえることとされた)。

次の段階では、兵士動員とカリフォルニアでの艦隊編成を完了させた海軍が、グアムとフィリピンのアメリカ軍を救援するために、西太平洋に出動する。その後、艦隊は日本海軍との決戦のために真北の日本列島近海へ進み、日本艦隊と決戦を行いこれを倒す。

■最終段階では、制海権を握ったアメリカ艦隊が日本本土を海上封鎖し、中国からの物資に頼る日本の産業や軍事力を圧迫して降伏へ追い込む。この兵站無視、戦術重視の短期決戦案は、オレンジ計画が立案された当時、最有力案であり「フィリピンを見殺しにするな」というアメリカ軍部内の一部から熱烈に支持され続けた。アメリカ側の想定では、日本海軍はアメリカ艦隊の太平洋横断を許すものの、途中で潜水艦、空母機動部隊、駆逐艦や巡洋艦などの補助艦による攻撃でアメリカ艦隊の戦力を削るという対抗策(日本ではこれを『漸減邀撃』と呼んだ)を作成していると考えられた。そのような消耗を与えた後で日本艦隊は日本近海の「決戦海域」へ艦隊を誘い込みアメリカとの戦いを挑むとした。

■これは、300年以上にわたりそうであったように、戦争は敵対する国家が保有する海上艦隊同士の交戦によって決するとしたアルフレッド・セイヤー・マハンの理論(あらゆる主要海軍が第二次世界大戦の前に支持した学説)に合わせている。しかし日本軍の大幅な軍備拡張につれ、アメリカ艦隊が来援するまでアメリカ領土が持ち堪える公算が少なくなり、この案への支持も少なくなっていった。

第3案は、

■1909年から大規模な海軍基地建設が始まったハワイを起点に、一旦は日本軍が侵略するであろうミクロネシアの島嶼を、艦隊戦力をもって飛び石伝いに占領しながら反攻していき、グアムとフィリピンを奪回するという兵站重視の長期戦案であった。そしてアメリカ海軍がミクロネシアの地理的重要性に気付き始めたとき、第一次世界大戦においてアメリカと同じ連合国として参戦した日本は、赤道以北のドイツ領ニューギニア各諸島を占領した(その後ヴェルサイユ条約によって正式にこの地域は日本に委任統治されることとなる)。

■日本が急速に発展膨張して旧ドイツ領ニューギニア地域にまで進出してきたことはアメリカにとって、もはや潜在的な警戒すべき問題ではなく「脅威」となり始めていた。そこで、創設以来絶えず海軍や陸軍へ解体吸収されそうになっていたアメリカ海兵隊が、アメリカ軍部内における組織としての存在価値を自ら新たに明示するため、1921年アール・H・エリス(英語版)海兵隊少佐が日本本土侵攻作戦についての論文「ミクロネシア前進基地作戦行動(Advanced

Base Operations in Micronesia)」を7ヶ月で書き上げる。

■この論文は既に海軍内で非公式に立案されていたオレンジ計画を肉付けし、海兵隊は中部太平洋での飛び石伝いの島嶼攻撃に重要な役割、つまり敵前強行上陸を果たしていくこととなる。 |

日本側の想定

■日本でもアメリカの第2案での日本側想定と同様な戦争計画を構想していた。

第一次世界大戦後の1923年(大正12年)に改定された帝国国防方針では仮想敵の第一にアメリカが挙げられ、総力戦を戦うための物資の供給地(後方支援基地)として中国を確保し、アメリカ軍とは「漸減邀撃作戦」、つまり諸外国に比べて異例の大きさと航続力を持つ一等潜水艦や、太平洋の島嶼基地に展開した長大な航続力が特徴の(そのため爆弾搭載量や防御力を犠牲にした)陸上攻撃機によって、優勢なアメリカ艦隊が太平洋を西進してくる間に徐々にその戦力を低下せしめ、日本近海に至って戦力的に互角となってから主力艦隊同士での「艦隊決戦」に持ち込んで、最後には大和型戦艦など兵器の質的優位により勝利するというのが対米戦の方針であった。ロンドン海軍軍縮会議において日本が求めた海軍比率70

%(米10:英10:日7)の根拠も、太平洋を横断するアメリカ艦隊を漸減邀撃で削るために必要な補助艦の戦力であり、この比率が「決戦海域」における日本艦隊の優越性をもたらすものと日本側は考えていた。アメリカも、日本側にとって70

%の優位性は攻撃の成功にあたり必須であるだろうと考え、日本側に対し60 %の比率を主張している。

■誤算

アメリカの戦争立案者たちは潜水艦と航空活動の技術進歩がマハンの学説を時代遅れにしていることを正しく評価することができなかった。特にアメリカの立案者たちは航行中に回避行動が取れる戦艦を航空機で撃沈できる可能性や、日本の空母機動部隊がアメリカ艦隊の戦力を削るどころか真珠湾攻撃でなされたように遠路、戦列である艦隊を一挙に活動不能に陥らせるほどの打撃力を持つことについて、理解しなかった。

アメリカの計画は、真珠湾攻撃を受けて変更された。しかし緒戦のアメリカをはじめとする連合国軍の敗北とミッドウェー海戦での日本の敗北、そしてその後も続いたアメリカをはじめとする連合国軍の敗北の中でさえ、米艦隊は秩序立った「島から島へ」の前進を好み、陸上基地からの航空支援という範囲を大きく越えることは全くなかった。一方、日本海軍も日本海海戦さながらの「艦隊決戦」に執着し、対潜水艦戦の必要性と通商路確保の持つ死活的な役割を無視した。対潜水艦戦の必要性は、ドイツの連合国船団に対する、およびアメリカの日本護送船団に対する、潜水艦による通商破壊作戦でまざまざと示されることになった。1943年半ば以降に体勢を立て直したアメリカやイギリスの作戦により、その後日本の船団は壊滅的な打撃を受け、最終的に日本の工業生産は阻害された。日本は反通商破壊作戦を用意することにも明らかに失敗した。 |

| TOPに戻る |

| |

| |

| |

|

|

|

| TOPに戻る |