|

|

| TOPに戻る |

|

|

|

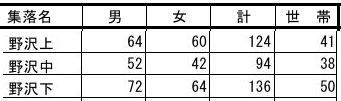

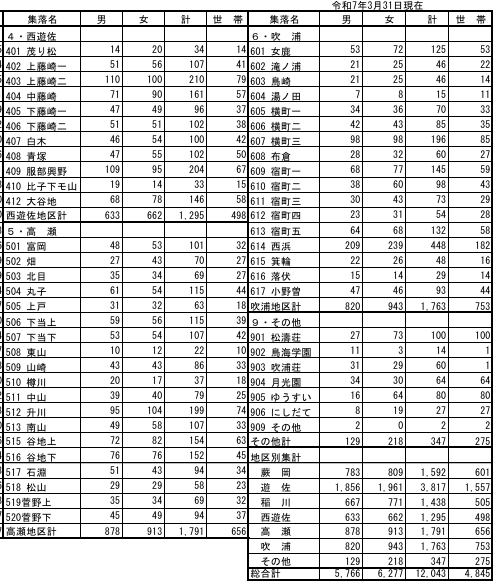

| 3 令和7年の遊佐町集落別人口調査(野沢部落抜粋) |

「部落」の名称は、「部落差別(同和問題)」と直ぐ結び付ける関西や四国などの 方面では禁句のようですが、このような問題が全くない遊佐町では、今も普通に〇〇部落と呼称していることをお断りしておきます。 方面では禁句のようですが、このような問題が全くない遊佐町では、今も普通に〇〇部落と呼称していることをお断りしておきます。

右の表は、令和7年調査の遊佐町集落別人口調査から、野沢集落の野沢上、野沢中、野沢下の切抜きです。これからすると、野沢村の人口は354人(男188人、女166人)、世帯数は129世帯です。私が知る50年以上前の野沢村は、村全体で1000人を超す勢いのあった頃です。

現在も殆ど変化していないのは、村全体の外観です。

しかし、今後は空き家数は益々増えて、その空き家には野鳥や動物が出入りして、更にツタ類の植物が絡みつくことで、朽ち果てる速度が加速度的に早まると予測されています。

これは何も野沢村や遊佐町だけの話ではありません。東京の一部でも進んでいます。

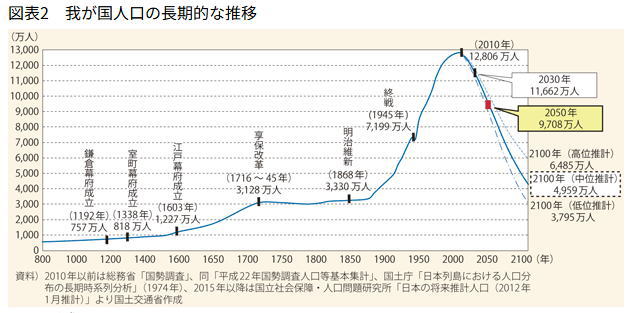

日本の人口の推移を長期的に見ると、明治時代後半の1900年頃から100年をかけて増えてきた我が国の人口が、今後100年のうちに再び過去に戻ると予測され、我が国は、かつてない人口減少を経験することになります。これは何も、野沢や遊佐町だけではないことを重ねて指摘しておきます。

そして、急速な人口減少問題、税収の減少、過疎化問題、空き家問題、墓じまい問題、火葬場不足、労働者不足、消費激減、輸血用血液不足、後継者不足問題などは、全て横並びの問題と思われ、今の制度や風潮、考え方では打つ手がなく、結局行き着くところまで行きそうです。そして焼け石に水の対策より、確実に到来する人口減少による良さもあることに気づくべきです。

それは、「ウサギ小屋の解消」、「渋滞の緩和」、「余計な公共施設の削減」、「自然の復活」、「24時間営業の廃止」なども期待されます。よって、この人口減少に合わせた「コンパクトな街(村)つくり」を徐々に目指すなど、今から対策を練っておく以外にないのではありませんか。 |

|

|

|

| TOPに戻る |

|

|

| 4 遊佐町の少年議会に関して。 |

遊佐町役場HPでは「遊佐町の小山崎遺跡。2020年に国指定史跡に指定され、 まだあまり知られていない縄文時代の遺跡なのですが、実はスゴイ遺跡なんです!!縄文時代中期から後期を中心とする、集落と水辺の遺構がとても良好な状態で保存され、日本海沿岸北部の縄文文化を解明するために欠かせない重要な低湿地遺跡なんです!」とアピールしていますが大手メディアで報じないので殆どの国民は知りません。また1933年(昭和8年)7月25日、山形で最高気温40.8℃を記録しました。

これは2007年に埼玉県熊谷市に塗り替えられるまで74年間も日本の最高気温の記録保持県だったのに、報道されないので殆どの国民は知りませんでした。 まだあまり知られていない縄文時代の遺跡なのですが、実はスゴイ遺跡なんです!!縄文時代中期から後期を中心とする、集落と水辺の遺構がとても良好な状態で保存され、日本海沿岸北部の縄文文化を解明するために欠かせない重要な低湿地遺跡なんです!」とアピールしていますが大手メディアで報じないので殆どの国民は知りません。また1933年(昭和8年)7月25日、山形で最高気温40.8℃を記録しました。

これは2007年に埼玉県熊谷市に塗り替えられるまで74年間も日本の最高気温の記録保持県だったのに、報道されないので殆どの国民は知りませんでした。

それなのに最近では少し猛暑が続くと、大手メディアは、まず熊谷の気温を中心に市民にマイクを向けて報道が始まるような印象です。このような始まり方は山形が記録を持っていた当時は全く無かった現象です。

他にも、ジャニーズなど人気タレントの不祥事は、数十年以上もテレビなどが全く報じないことで、ま るで何も無かった事にされて、所属タレント達はスーパースターとして人気を保っていました。似たような話は政治関係では特に多いもので、極めて重要なことを国民に知らせずに決定していることは残念なことです。 るで何も無かった事にされて、所属タレント達はスーパースターとして人気を保っていました。似たような話は政治関係では特に多いもので、極めて重要なことを国民に知らせずに決定していることは残念なことです。

また、近年では多数を占める高齢者の意見や投票行動で街が動きがちなことを「シルバー民主主義」と言いますが、これに対する不満や問題解決に焦点を当てたのが「遊佐町の少年町長や少年議員」でした。この政策は2003年から英国の自治体をモデルに始まったもので、町内に住む中高生が、少年町長や少年議員として、町の問題点や政策を議論して「若者の力で、遊佐の未来をつくろう」とアピールしています。この少年議員の話題は「選挙の投票率が高い街」と同時に何度か大手メディアに取り上げられていたので、全国的に知られた話題と思います。この個人的なホームページでも、「戦争記録」や「野沢の話題」とともに、山形県では珍しい日向川流域に落ち延びた5人兄弟の「平家の落ち武者伝説」などを取り上げていますが、あまりにも微力すぎます。そして思うことは、せめて町長や町会議員はSNSによる情報発信も真剣に加えて、遊佐町の良さなどを世間に伝えるインフルエンサー(influencer)になって欲しいものです。 |

| |

|

|

| TOPに戻る |

| 5 野沢の村が形成された過程が少し見えて来た。 |

1600年の「関ケ原の戦い」で、戦国時代に終止符が打たれものの「キリスト教は侵略的植民政策の手先であり、日本の法秩序を守らない」との見方は、豊臣幕府そして徳川幕府も続いていました。

1612年(慶長17年)徳川幕府は、「キリスト教禁止令」を出し、その際にキリシタンから仏教に改宗させ、すべての人々がいず れかの寺院の「檀家」となることを強制した「寺請証文」を書かせたのが「檀家制度」の始まりでした。 れかの寺院の「檀家」となることを強制した「寺請証文」を書かせたのが「檀家制度」の始まりでした。

1624年頃(寛永年中)の野沢の歴史を調べますと「滝沢山玉椿寺」寛永年中、本寺第八世祖天長老再興して、曹洞宗に転じ「安養寺」と更む。とありますから、江戸幕府による強い指導の流れに添った移転と推測できます。曹洞宗「安養寺」は、現在は村の中央付近に位置していますが、移転当時は、「上野沢村」の村外れだったと思います。

また「八幡史」の330頁に次の記述があります。

「遊佐・荒瀬両郷農民は庄内藩の過酷な租税に堪えかねて由利・仙北に逃散した。」とありますが、代官・堀兵助は寛永10年(1633年は)2月、農民150戸、700人余の男女を無事連れ戻しに成功しています。

1634年(寛永11年)、連れ戻した農民を土着させるために、草津新田、黒川新田、上野沢新田、下野沢新田、北目新田、大楯新田、天神新田はこのような経緯で開発されたものである。

と記述があります。

既に土着していた野沢の農民の中からも逃亡した農民がいたのかは不明ですが、連れ戻した農民に新田を開発させて土着を推進したようです。農民150戸を連れ戻しており、七か所の新田を開発させていますから、単純には22戸位づつくらい割り振ったと思われ、野沢には50戸前後の開拓農家が入ったと推測できます。

そして、連れ戻された農民によって、上野沢新田、下野沢新田が開発されて、現在の野沢村が形成されたものと思われます。

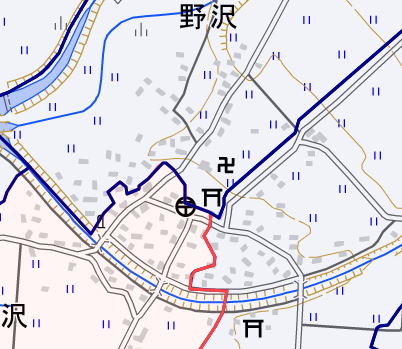

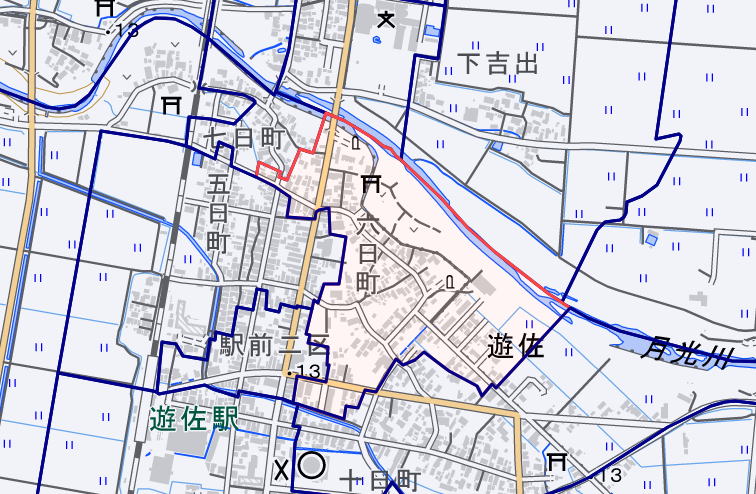

野沢は今も、上・中・下に分かれていますが、このように別々に出来た経緯があり、根拠があることです。右上の略図は野沢の上・中・下の概ねの分割図です。これが即、上野沢、上野沢新田、下野沢新田の姿かは不明ですが、野沢上も野沢下も二つに分かれていることからも、どちらかが新田開発の場所と推測出来ます。普通は村から離れた田んぼが新田開発されたところと思います。

|

| TOPに戻る |

|

| 6 野沢の神社に関して |

野沢周辺の神社を地図に落としてます。名前がハッキリしないのは、村西の田んぼの中にある神社です。野沢公民館隣の神社は石碑に「古峰神社」とあるだけです。また、御嶽神社の向かって左手の神社は「古四王神社」と思っていたら「火伏神社」のようです。建て替えの際に一緒に祀ったのかも不明です。「大平山

神社」は一見して野沢の神社と思っていたら、地名では吉出になります。「焼面観音」はなぜ焼面なのか由来が不明です。「八幡神社」は30年位前にはあったのですが、現在の様子は不明です。

つまり、管理はどこなのか、祭礼は何時なのかなど、分からない事ばかりです。 |

【新情報】

野沢川沿いの「焼面観音」の名前の由来ですが、昔、野沢の東側の舞台(ぶで)で火事が発生し、神社が消失しています。そのとき焼けた御神木が野沢の川に流れ着き、それを「シンノグエモジ」の神社に祀ったことから、それ以来「焼面観音」と呼ばれているそうです。 |

|

| TOPに戻る |

|

|

| 7 転封阻止と日向川開削に貢献した「梅津八十右衛門」 |

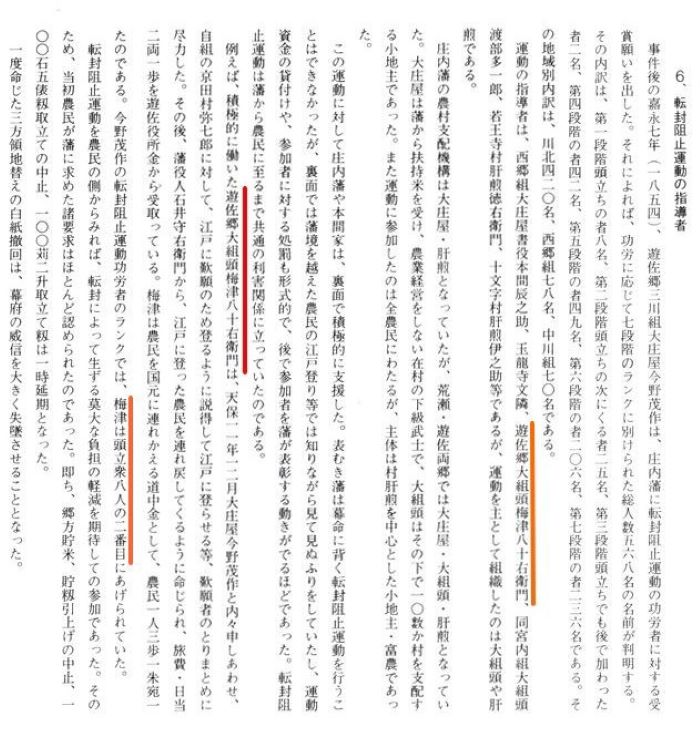

「三方領地替え」は「天保義民事件」とも言われ、天保11年(1840)11月1日、徳川 幕府は川越藩、庄内藩および長岡藩の三藩に対し三方領地替えを命じていますが、遊佐郷農民らの転封反対運動で阻止しています。この18年後には、豪雨時は氾濫が多かった日向川を最短で日本海に流す「日向川新川掘割工事」が実施されました。工事期間は1858年(安政5年)11月に開始し完成は1862年(文久2)年でした。この両方に名を残しているのは、遊佐郷六日町の「大組頭」梅津八十右衛門と遊佐郷石辻組大庄屋で三川村居住の今野茂作です。 幕府は川越藩、庄内藩および長岡藩の三藩に対し三方領地替えを命じていますが、遊佐郷農民らの転封反対運動で阻止しています。この18年後には、豪雨時は氾濫が多かった日向川を最短で日本海に流す「日向川新川掘割工事」が実施されました。工事期間は1858年(安政5年)11月に開始し完成は1862年(文久2)年でした。この両方に名を残しているのは、遊佐郷六日町の「大組頭」梅津八十右衛門と遊佐郷石辻組大庄屋で三川村居住の今野茂作です。

今野茂作は、転封阻止運動の功労者総勢658名に対する「受賞願い」を庄内藩に出しています。この「受賞願い」によると、第一段階頭立ちの者8名中の二番目に梅津八十右衛門の名前が挙げられています。

「八幡町史」によると梅津八十右衛門は、農民一人一人に道中資金を提供するなど阻止運動に積極的に動いたと高く評価されています。

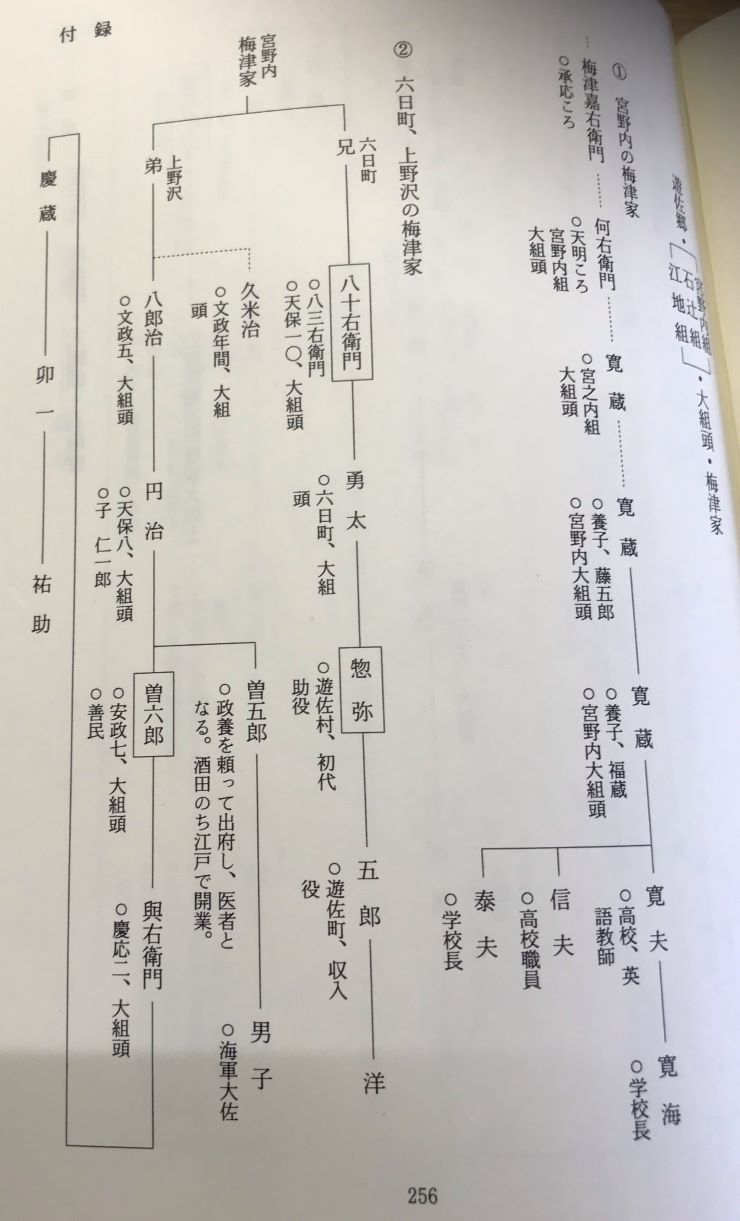

ところで、野沢で屋号が「ウメズサマ」と呼ぶ家は、文政5年(1822)、梅津八十右衛門家からの分家です。八十右衛門家の弟・梅津八郎治が村方三役の一つ「大組頭」として野沢村(今のシンジョロエモジ)の場所に居を構えましたのが始まりです。そして、天保8年(1837) 円治、安政7年

曽五郎、慶応2年 興右衛門~慶蔵~卯一~祐助~現当主・幸士氏へと続いています。下段に添付した「遊佐人名事典」から梅津家の家系図を確認しますと、「医師」「遊佐村初代助役」「遊佐町収入役」「海軍大佐」「教師」などの要職にあった方々が多く見られる家柄です。

例えば遊佐町でも、升川の庄屋・佐藤家からは「三方領地替え」で活躍した佐藤藤左が生まれ、その息子は順天堂大学病院の創設者・佐藤泰然であり、その息子は初代陸軍軍医で正露丸(征露丸)」に顔写真で起用されていた松本良順がいます。このように、一軒から著名人を何人も送り出す家が時々見られますが、梅津家もこれに近いような存在に思えます。

なお「三方領地替え」或いは「天保義民国替え阻止運動」では、当時、野沢村を代表して、善九郎(ゼンクロ)や善作(ゼンサグ)が陳情に向かうことになりました。そして、善作は天保12年3月21日、若年寄増山弾正少弼に、善九郎(ゼンクロ)は天保12年6月25日秋田藩佐竹侯への陳情に参加しています。その目的は、「万が一、幕府が近隣の藩に庄内藩取り鎮めを命じた場合、その藩主に 庄内藩の農民達の気持ちを理解してもらう」ことであったと言われています。野沢の善九郎(ゼンクロ)や宮田の石垣平蔵(モンゼェン)ら27名は、秋田藩久保田城下に向かい、天保12年6月25日に佐竹侯に嘆願したと伝えられています。 庄内藩の農民達の気持ちを理解してもらう」ことであったと言われています。野沢の善九郎(ゼンクロ)や宮田の石垣平蔵(モンゼェン)ら27名は、秋田藩久保田城下に向かい、天保12年6月25日に佐竹侯に嘆願したと伝えられています。

当時、このような陳情は打ち首の極刑でしたから、覚悟の旅たちでした。

これらのことは、鶴岡出身の作家・藤沢周平が、小説「義民が駆ける」の「領内騒然」の項で紹介していることです。私が知る限りでは、遊佐郷や野沢村の農民が、歴史の表舞台に登場したのは、これが唯一のできごとではないかと思われます。

|

|

| 下段は「八幡町史」に紹介された梅津八十右衛門に関することです。 |

|

|

| 「遊佐人名事典」に掲載された梅津家の家系図 |

|

|

|

| 8 昔は、遊佐や野沢辺りは蝦夷対策の最前線だった? |

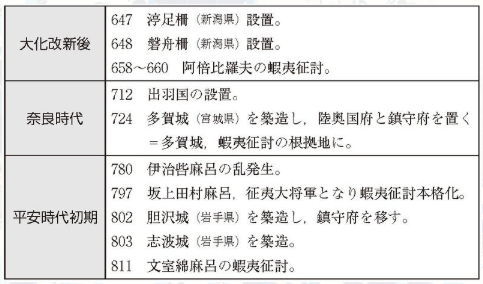

大和朝廷が北へ北へと拡大する過程で、東北の蝦夷との勢力争いは熾烈を極めたようで す。 す。

蝦夷はアイヌ?との見方もありますが、最近では縄文人の末裔で純粋の日本人だったとの見解が定着しています。争いの種は大和朝廷側から、秋田や岩手(奥州)の蝦夷に対して朝貢を強いて、事あるごとに「税金を収めろ」等と言いがかりを付けていました。つまりケンカを売る形で攻め込んだ可能性が強いようです。蝦夷との最終決戦とされる「三十八年戦争」とは、第49代・光仁天皇は蝦夷との敵対姿勢を強め、774年(宝亀5年)、大伴駿河麻呂に蝦夷の征討を命じます。蝦夷軍は桃生城(現・石巻市)に進行。以降、811年(弘仁2年)までの38年に及ぶ戦いもありましす。

593年に出羽三山開山した当時の出羽国は、まだ大和朝廷の勢力が及ばない地域でした。

飛鳥時代の592年に崇峻天皇が蘇我馬子に暗殺されると、摂政の聖徳太子は従弟でもある皇太子の蜂子皇子に「すぐに出羽方面に逃げなさい」と助言したはずです 。その120年後、越後国の出羽郡は、712年に出羽国に昇格しますが、そのころ秋田や陸奥方面の蝦夷が住む土地に支配を拡大する目的で大和朝廷は城柵を数か所に設けています。陸奥国府だった多賀城(712年)、奈良時代(710年~794年)末期には出羽国国府とする城輪柵などは、その名残と見られています。 。その120年後、越後国の出羽郡は、712年に出羽国に昇格しますが、そのころ秋田や陸奥方面の蝦夷が住む土地に支配を拡大する目的で大和朝廷は城柵を数か所に設けています。陸奥国府だった多賀城(712年)、奈良時代(710年~794年)末期には出羽国国府とする城輪柵などは、その名残と見られています。

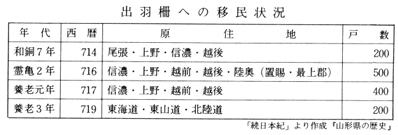

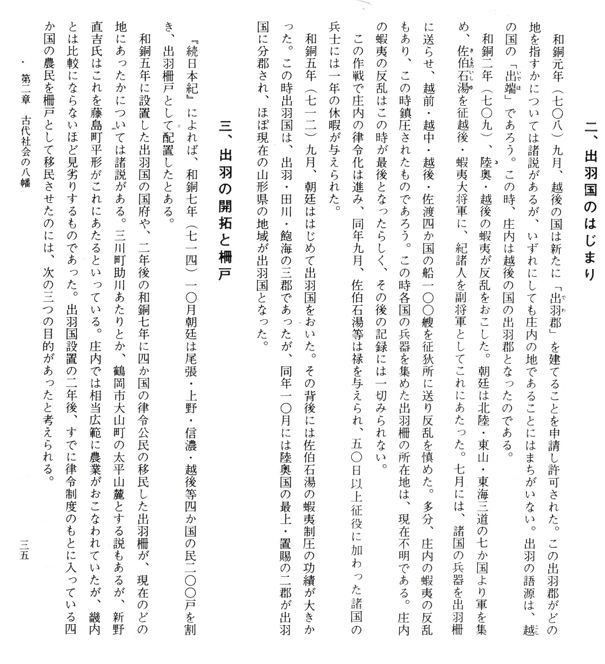

いわば敵地に城柵を設けると同時に、城柵内外で農作物を耕作する「柵戸」と呼ぶ強制移住者が多数送り込まれています。記録では714年から719年当時は、尾張、上野、信濃、越後方面からの移住者が多くみられ、5年間で総計で1300戸に及んでいますから、人口にすると数千名となるハズです。この目的は、蝦夷対策として出羽国の開発・開拓・支配を促進するためであり、朝廷側の頭数で不安定な出羽国の支配を強化して、蝦夷には居ずらくして、追い出し、或いは蝦夷の俘囚化を図っています。また、城輪柵(国府?)へ派遣された兵士達の食料の農作物の耕作も重要でした。鳥海山は当時、蝦夷が支配する秋田方面と国境であり、野沢を含めた遊佐辺りの開発は特に強化したことも推測出来ます。

白井新田や藤井新田などが無かった時代は、野沢辺りが出羽郡の北端だったはずです。 |

八幡町史に「柵戸(さくこ)」のことが紹介してありました。

「柵戸」のことを要約すると7世紀から8世紀にかけて、城柵を維持するためにその内部ないし周辺に置かれた戸、城柵に属する人々をいうとあります。「続日本紀」には、714年(和銅7)に尾張・上野・信濃・越後等から200戸を出羽柵へ強制移住させたこと。その後も716年に信濃・上野・越前・越後から各100戸、計500戸、717年にも信濃・上野・越前・越後から各100戸、計400戸、719年には東海道 (太平洋側の中部)・東山道 (本州内陸部を近江国・岐阜辺り)・北陸道から200戸を出羽へ入植させたとありますから、5年間で総計で1300戸に及んでいます。戸数ですから家族単位と思われ、人口では合計数千人が送り込まれたと推測できます。

この強制移住の目的は、蝦夷対策として出羽国の開発・開拓・支配を促進するためであり、人間の頭数で不安定な出羽国の支配を強化して、或いは居ずらくして蝦夷の追い出し、俘囚化(融合策)であり、更には城輪柵の兵士たちの食料補給のようです。後の前九年合戦(1051~1062)、後三年合戦(1083~1087)当時の長期に渡る戦いでは、徴兵の要員や兵站の要員として活用された人達と思われます。

また、移住者が建てたと思われる「皇大神社」「八幡神社」「神明社」など大和朝廷側の神社は、その土地を征服し、勝利宣言した証のようにも見えます。

|

|

|

| 9 遊佐町の地名の謂れは遊佐氏(良く知られた話しですが) |

近年、遊佐町で町会議員になった遊佐氏家族が転入されるまで、長い期間 「遊佐姓」が一軒もなかったのに、それでもシッカリと地名に残るのですから、相当に根強い基盤があったハズです。 「遊佐姓」が一軒もなかったのに、それでもシッカリと地名に残るのですから、相当に根強い基盤があったハズです。

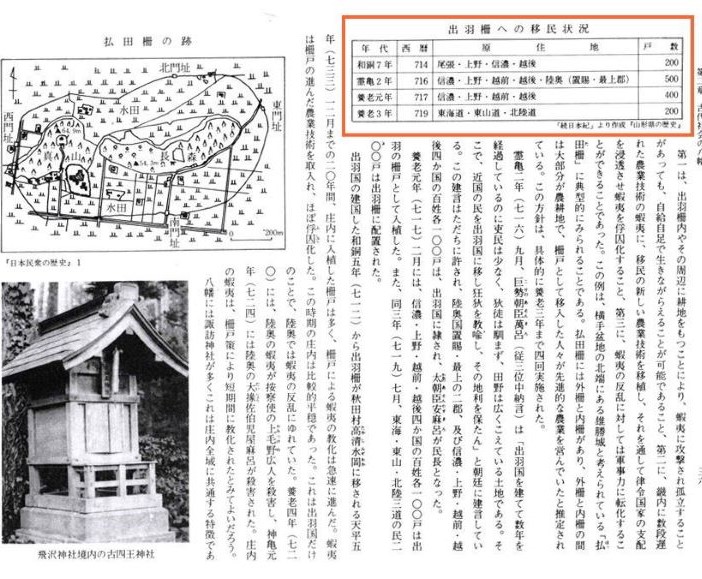

古代の「遊佐氏」が、月光川の南側に館を構えたのは平安時代中期の10世紀初期には、現在の遊佐町小原田大楯辺りとされます。この辺りの地名も「大楯」「御所ノ馬場」などと、その名残を強く感じさせます。律令制当時の「官道」の駅も、この辺りと推測されており、乗り継ぎ用の馬10匹を置いたとありますから、地名の御所ノ馬場には馬が飼育されていた名残と見られます。

平安時代後期には「荘園」が全国に広まっています。

「荘園」は奈良・平安時代当時、貴族や大きな神社・寺院が 私有していた土地で、全国に4千近くあったそうです。武士の発生は「荘園の土地、水源、農民を護る」ためでした。きっと奪い合いが激しかったものと思われます。

庄内平野には、大泉(武藤氏)、海辺(あまべ)、遊佐の三カ所の荘園が平安時代末期には成立したとされます。「大泉庄」は赤川流域と京田川南側辺り、「海辺庄」は最上川南の余目辺り、そして「遊佐庄」は最上川北から遊佐辺りまで及んでいます。遊佐庄の「遊佐太郎繁元」も、武士の始まりの一人のようです。前後していますが、鳴子町に「遊佐姓」が多いのは、遊佐氏は南北朝時代に、大泉庄の武藤氏(大宝寺・大梵字氏)に敗れて、宮城県鳴子町辺りに落ちのびたからだそうです。

|

以降は、松本良一.菅原伝作著「遊佐ゆかりの人々」の大楯の楯主「遊佐太郎繁元」を引用させて頂きます。

■大楯の楯主「遊佐太郎繁元」

十世紀の始頃から地方の土豪が開拓した土地を守る為に、中央の権力家に寄進し、自らはその庄司(※荘園を司る役人)となった。遊佐庄は遊佐氏が月光川の流域を中心に開拓してこれを関白家・藤原氏に寄進したものであろう。「後三年の役」が終って奥州は、平泉藤原氏の時代になったのが寛治元年(1087)、藤原忠実が関白となったのが東和元年(1099)のことである。この忠実の頃から遊佐庄の増税問題がおこって奥州の藤原氏に交渉を開始していることが忠実の子頼長の「台記」という日記本に書いているそうである。十世紀の始に出来た延喜式に遊佐は、仙台多賀城より秋田に通ずる駅路になっておるので、遊佐氏は遊佐の地名から庄司がこれを名乗ったもので全国にある遊佐氏はここより出ているといわれておる。保元の乱後、遊佐荘は形の上では後白河法皇の荘園となっておったが奥州平泉藤原氏の保護を受けておった。文治五年(1189)の源頼朝の平泉攻撃には藤原泰衡は田河太郎行文をして出羽を守らせたが破れておる。この時出羽の土豪が多く討伐されたようだが遊佐氏の名はない。遊佐太郎繁元は、頼朝の家来になった出羽の守護武藤資頼の臣となり、五町野(田川郡新堀)を治めており、子孫がその職をついで遂に川北全体を遊佐郡と称するようになった。「嘉禎三年ゆざ殿断絶。其年太宝寺にゆざ殿とられ候-石黒家記-文正の年(1466)洪水にて川北水に浸ること7日、東禅寺破壊す、遊佐太郎繁元亀ケ埼に移して酒田城となす」と庄内物語にある。 |

|

|

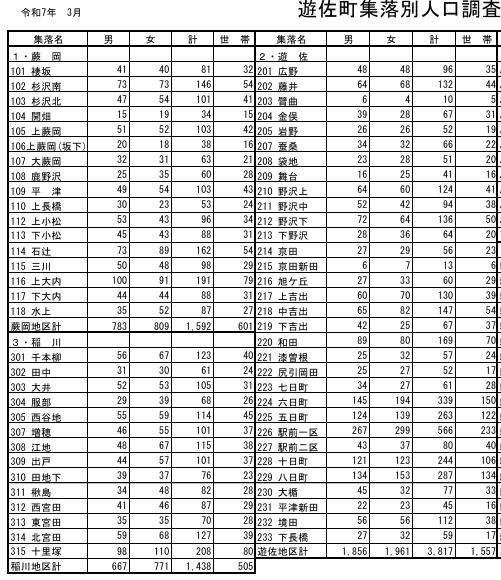

| 10 「遊佐・鳥海IC」隣接の新・道の駅の進捗状況 |

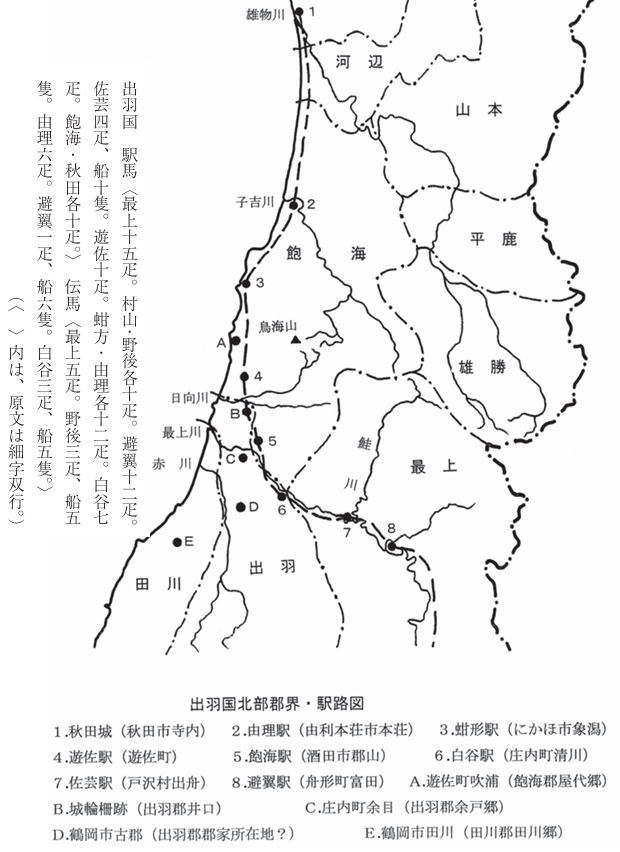

701年、文武天皇の命によって「大宝律令」が完成した日本は、天皇を中心とした中央集権的な国家体制が敷かれました。この律令制が拡大した飛鳥・奈良・平安時代には、中央政府と地方とのいち早い連絡・通信の ために設けられた交通制度がありました。 国家を統治する上で交通・情報伝達手段の構築は重要であり、当時の30里(約16キロ)ごとに「駅制と伝馬制」という交通システムが敷かれていました。 ために設けられた交通制度がありました。 国家を統治する上で交通・情報伝達手段の構築は重要であり、当時の30里(約16キロ)ごとに「駅制と伝馬制」という交通システムが敷かれていました。

そこの駅では、馬が準備されていた他に宿泊や寄合の施設、食事も提供されていたようです。遊佐地域では前述したように大楯辺りが有力候補地と言われています。

このシステムは、現代社会でも応用され「高速道路網」や「道の駅」、日本誕生の競技「駅伝」はこれを真似たものとされます。

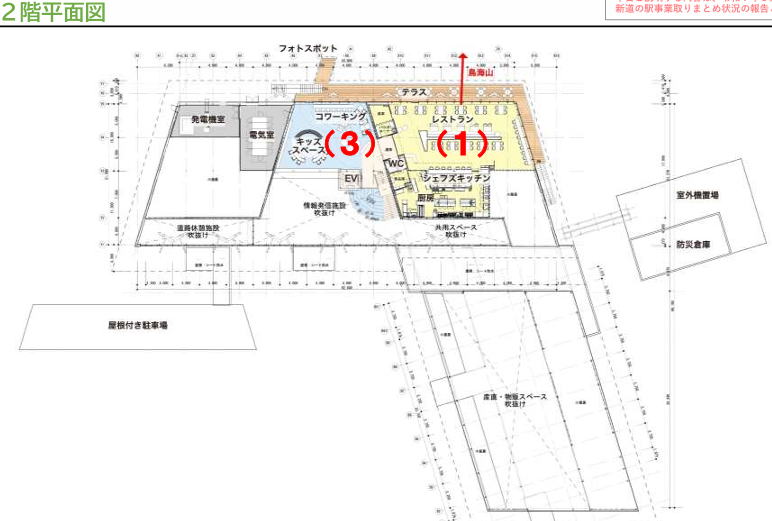

現在運用中の道の駅鳥海「ふらっと」は、施設の老朽化・駐車場の手狭、災害時の脆弱性などから、移転再整備事業が進められており、令和9年(2027年)中に完成・開業を目指し、新たな「道の駅鳥海」の建設の槌音が周囲に響かせています。

この事業は、敷地面積は約3万4000㎡、道の駅駅舎本体は鉄骨造り2階建て、延べ床面積は約2877㎡で、整備事業費は約33億円です。この道の駅は「地域振興」「道路休憩」「情報発信」「防災拠点」の4つの機能を持たせるとし、1階は農産物や特産品直売所、鳥海山・飛島ジオパークの情報発信施設、フードコート。2階はコワーキングスペースや鳥海山を眺望する地産地消レストランを備え、屋外には子どもたちも楽しめるプレイグラウンドやキャンプ場を備える多目的広場を整備する 計画もあるそうです。 計画もあるそうです。

野沢からは約3キロですが、農産物の陳列、買い物、食事、イベント見学等にも気軽に利用できる距離です。

地産地消の直産コーナーには、野沢からも、デバジ、ジェンクロ、ヘンジョロの名前を見かけましたが、新店舗は拡大され加盟農家も増やすと思いますから、他の農家も頑張って欲しいものです。個人的には「アンコロモチ」や「萠出し」は、あれば必ず買い求めていますから、野沢の人もぜひ挑戦して欲しいものです。完成は令和9年中ですから、まだ二年位先ですが、町の活性化のためにも楽しみな話しです。

なお「道の駅」の移転に伴うスタッフの増員も見込まれ、その職種は、企画・運営、広報全般(HP、SNS、情報誌、広告物)の他に、案内、調理、店員、警備、清掃員等々の雇用が生まれると思います。

|

|

| 「道の駅鳥海」 の見取り図 |

|

|

| 古代の官道と駅 |

|

| |

| TOPに戻る |

|

|

|